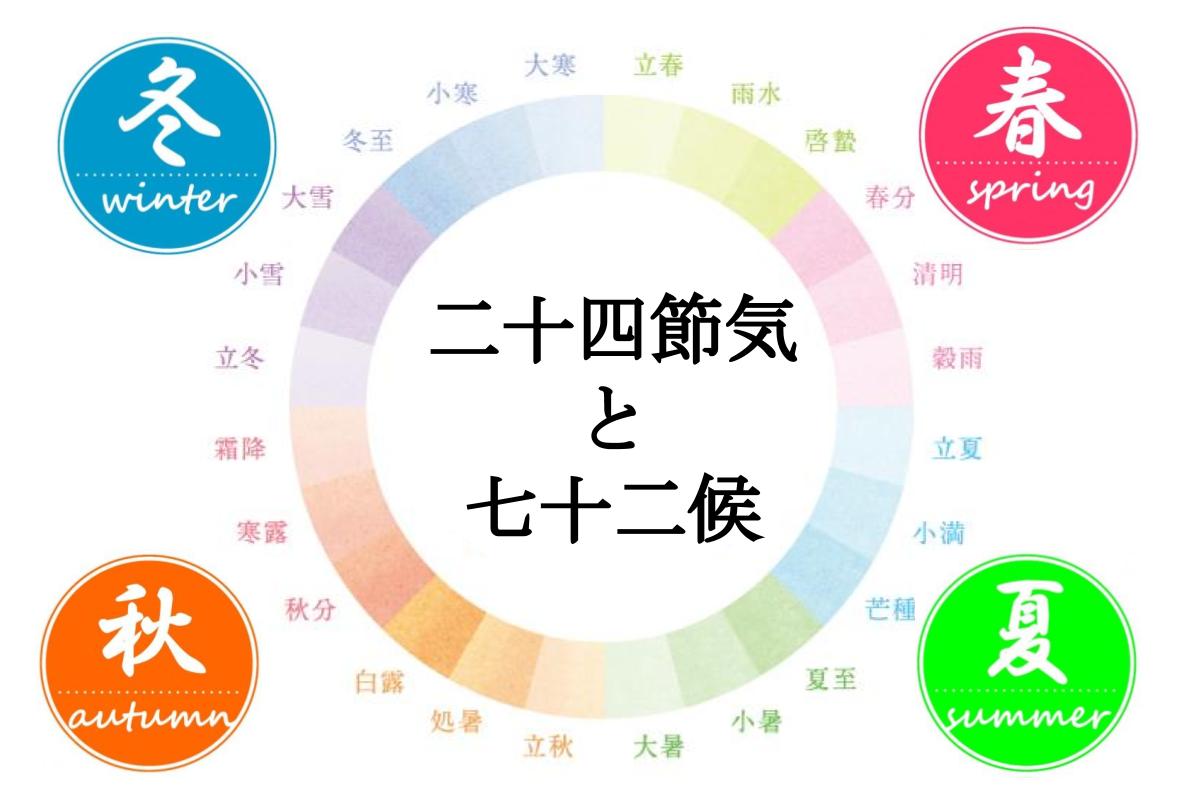

二十四節気七十二候(にじゅうしせっきしちじゅうにこう)をカレンダーにしました。

二十四節気(にじゅうしせっき)とは?

一年を夏至・冬至で2等分します

↓ その間を春分・秋分で分け4等分にします

↓ それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分します

↓ これを15日ずつ24等分したのが二十四節気

例:立春・雨水(雪が雨に変る)・啓蟄(地中に潜んでいた虫が這い出る)・春分・清明…

一年を夏至・冬至で2等分します

↓ その間を春分・秋分で分け4等分にします

↓ それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分します

↓ これを15日ずつ24等分したのが二十四節気

例:立春・雨水(雪が雨に変る)・啓蟄(地中に潜んでいた虫が這い出る)・春分・清明…

このような暦は、天候に左右される農業の目安として大変便利なものでした。

七十二候(しちじゅうにこう)とは?

二十四節気をさらに5日ずつに分け、1年を72等分した暦

例えば 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)

桃始笑(ももはじめてさく)

玄鳥至(つばめきたる)

麦秋至(むぎのときいたる)

など

二十四節気をさらに5日ずつに分け、1年を72等分した暦

例えば 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)

桃始笑(ももはじめてさく)

玄鳥至(つばめきたる)

麦秋至(むぎのときいたる)

など

季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられています。